- バイクTOP

- 電動モペット(フル電動自転車)

- 必要免許・税金について

2023年3月時点

電動モペット(フル電動自転車)について

2023年3月現在、公道を走る電動モペット(フル電動自転車)は原動機付自転車として扱われています。運転や購入の際は必要な免許や保安基準を満たした電動モペット(フル電動自転車)であるかなど、十分な理解が必要です。

原動機付自転車のルール

電動モペット(フル電動自転車)は該当する定格出力により、車種に応じた免許を取得が必要になります。

0.60kW(600W)を超える出力のフル電動自転車(電動モペット)は原付免許では運転できず、自動二輪免許が必要になりますので、注意しましょう。

免許区分

| 車種/免許 | 定格出力 |

|---|---|

| 第一種原動機付自転車(原付) | 0.60kW以下 |

| 普通二輪(小型限定) | 0.60kW超~1.0kW |

| 普通自動二輪車(普通二輪) | 1.0kW超~20kW |

※ 定格出力とは「原動機等の機器類が、指定された条件下で安全に達成できる最大出力」のこと。

参考:国民生活センター、電動キックボードでの公道走行に注意−公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です。

税金や保険など諸費用

電動モペット(フル電動自転車)の取得時や維持にかかる税金や保険は車両区分と同等となります。

| 軽自動車税 | 0.80kW以下 | 2,000円/年 |

|---|---|---|

| 0.80kWを超えるもの | 2,400円/年 | |

| 自賠責保険(共済) | 原動機付自転車(1.0kW以下) | 8,950円/24ヶ月 |

| 軽二輪自動車(1.0kW超) | 10,160円/24ヶ月 ※自賠責保険料は、見直し変動する場合があります。 |

軽自動車税・自賠責保険については、お住まいの市区町村サイトをご確認ください。

※軽自動車税の料金例:東京都中央区 https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kurasi/zeikin/sonotanokuzei/keizidosyazei.html

※自賠責保険料金:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201109/2.html

- ナンバープレートおよび原付登録*販売店で登録代行手続きを行う場合は、別途費用がかかってきます。費用は販売店により異なります。

- 無料

- 車検

- 不要

ナンバープレートの発行や車両登録は市区町村の役所で手続きをします。自動車のように陸運事務局へ行く必要はありません。

自賠責保険は損害保険会社、バイクの販売店で取り扱っています。またコンビニでも損害保険会社の保険に加入することができます。

ご自身への補償やモノに対する補償は自賠責保険に含まれませんので、不安な方は任意保険も検討しましょう。

電動モペット(フル電動自転車)の規定

公道走行における電動モペット(フル電動自転車)の交通ルールについて基本的な交通ルールは原付一種、原付二種と同様となります。

免許証の携帯

運転に際しては免許を取得していることはもちろん、免許証の携帯が必要となります。

免許証を携帯せずに運転している場合、免許証不携帯となり罰則の対象となります。

自賠責保険への加入

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済の契約がされていなければなりません。

標識(ナンバー)の表示

市区町村条例等で規定する標識(ナンバー)を定められた箇所に見やすく取り付けなければなりません。

ヘルメットの着用

交通事故後に重症化しやすい、頭部への衝撃に備えるためヘルメットは必ず装着しましょう。

バイクと同様の安全基準を満たしたヘルメットであることが必要なため、PSCマークのあるものを装着しましょう。

基準に満たないヘルメットや未装着のままの走行は、乗車用ヘルメット着用義務違反となります。

通行方法における法令順守

電源をオフの状態でも、乗車している場合は歩道通行は絶対にできませんので電動モペットから降り、手押しで移動する必要があります。

保安基準に適合する部品の装着

車両にはヘッドライト、ウィンカー等の構造及び装置について道路運送車両法の保安基準に適合した部品の装着が必要となります。

- ブレーキ

- ・独立に作用する2系統以上の制動装置が必要です。

また最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力が必要です。

| 最高速度 (km/h) |

制動初速度 (km/h) |

停止距離 (m) |

|---|---|---|

| 35以上80未満 | 35 | 14以下 |

| 20以上35未満 | 20 | 5以下 |

| 20未満 | その最高速度 | 5以下 |

- ヘッドライト

- 常時点灯義務があるため、走行中に消灯できない仕組みや点滅しないライトであることが必要です。

光度が10,000cd以上の場合、減光したり下向きに変換することができる必要があります。

取付位置についても、地上1.2m以下であることが定められています。

- 後部反射器

- 反射部は、文字及び三角形以外の形で、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる必要があります。

- クラクション

- ・前方7mの位置で87dB以上112dB以下のもの

・音が自動的に継続または変化しないもの

・運転者が運転席で音量や音色を変化させられないもの

・動力が7kW以下の二輪自動車は112dB以下83dB以上のもの

- バックミラー

- ・後方が確認できる規定サイズ以上のミラーが必要です。

円形の鏡面:鏡面の直径が94mm以上かつ150mm以内のサイズ。

円形以外:鏡面が直径78mmの円以上のサイズ、又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形以上のサイズ。

道路運送車両法の保安基準については、国土交通省サイトの道路運送車両法の保安基準をご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

電動モペットの気になるルール

歩道の走行はできるの?

できません。

乗ったまま、歩道を走行することはできませんので、モーター(電源)を切り、手押しで歩くことで歩行者として通行できます。

電車内への持ち込みはできるの?

持ち込み可能です。(条件あり)

サイズや重さの規定がありますのが、折りたたんで、専用袋に入れることで、持ち込みが可能です。

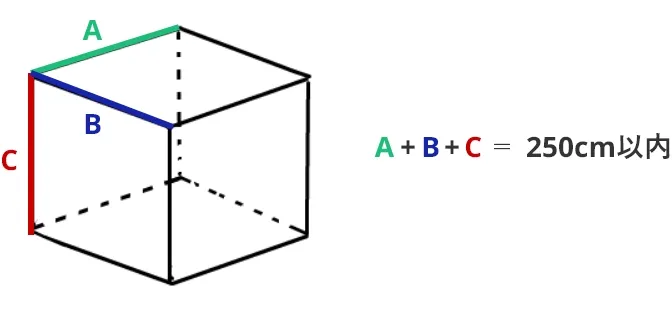

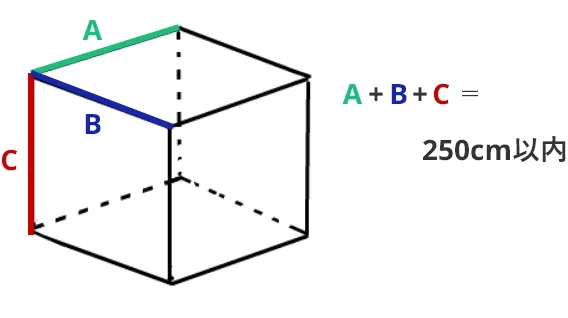

電車に持ち込める荷物の規定

- 大きさ

- 縦・横・高さを足して250cm以内

- 重さ

- 30kg以内

- 個数

- 身の回りの物を除き、2個まで

※鉄道会社などによりルールが異なる場合がございますので、ご利用される鉄道会社にご確認ください。

車両区分を変化させることができるモビリティについて

両区分を変化させることができるモビリティについては、2021年7月にglafit社のGFRが「原付バイク」と「自転車」を、1台の車両で切替えて公道を走行することが認められました。 glafit社では「モビチェン」という「原付バイク」と「自転車」を切替えて使えるようにする機構を開発することで、自転車として走行することを可能としました。

モビチェンで自転車に切り替えると

自転車として歩道※を走行可能

※普通自転車及び、歩行者等専用の標識設置場所

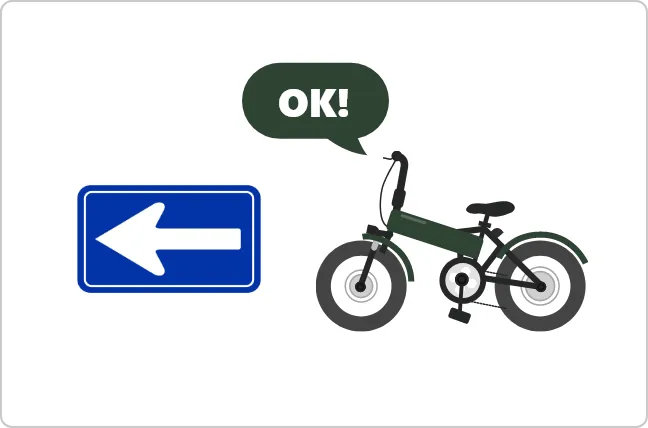

自転車として一方通行※もOK

※「自転車を除く」標識設置場所

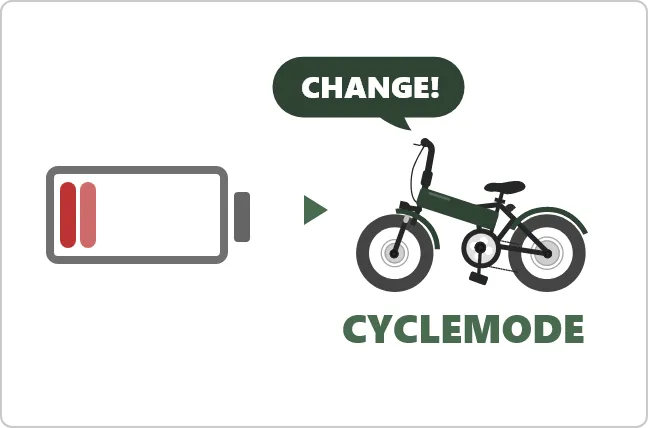

バッテリーが切れたら自転車として走行できる

※モビチェンがない場合はバッテリーが切れても車道を自転車の状態で走行する必要があります。

【glafit GFR-02】モードの切り替え方法について

通常の電動モペット(フル電動自転車)とは違い、モビチェン対応機種であるglafitのGFR-02は停止時に自転車モードに切り替えて使用することが可能です。自転車モードに切り替わる際は、ナンバーが非表示の形(自転車のアイコンがついたボード)となる、手元のスイッチがオフになり、作動ができないように制御される形となります。操作方法は難しくなく、ナンバー部分にある機構のスイッチ(左右に設置されている)を押下する形で切り替わります。