- ����TOP

- ��ư���å��ܡ���

- ���꾮�����դˤĤ���

�ȵ����ס��إ��åȤ����ϵ�̳���꾮�����դȤϡ�

2022ǯ4���ƻϩ����ˡ�����Ƥ����Dzķ褵�졢����ޤǤˤʤ��ä���������ξ��ʬ�����꾮����ư���ռ�ž�� (�ʲ������꾮������)�פ����ߤ���ޤ��������꾮�����դϸ�ư���ռ�ž�� (�ʲ�������)�ȼ�ž�֤ʤɤηڼ�ξ�δ֤˶�ʬ���졢�����ư���å��ܡ��ɤʤɤ��ޤޤ�ޤ���2023ǯ3��ߡ���ƻ��������ư���å��ܡ��ɤϸ��դȤ��ƶ�ʬ����Ƥ��ޤ�����2023ǯ7���ˡ�������ܹԤ����ȡ����꾮�����դξ�����������ư���å��ܡ��ɤϡ�16�аʾ�Ǥ���б�ž�ȵ��ڤ����ס��إ��å����Ѥ����ϵ�̳�Ǥα�ž����ǽ�Ȥʤ�ޤ���

���������������ʤ���ư���å��ܡ��ɤϡ�����ޤ��̤��ȵ����إ��åȤ�ɬ�ܤʎ����̸��Վ��Ȥ��ƶ�ʬ�����Τ����դ�ɬ�פǤ���

����Ǥϡ����꾮�����դȸ��դΥ롼��ΰ㤤�ˤĤ��Ƹ��Ƥ����ޤ��礦��

| ���꾮������ | ���� | |

|---|---|---|

| �ȵ��ڤ�̵ͭ | ���� �ȵ������ס���16�аʾ��ǯ�����¤��ꡣ |

ɬ�� ���դα�ž���Ǥ����ȵ���ɬ�ס� |

| �إ��åȤ����� | ���ϵ�̳ �إ��åȤ����Ѥ����ϵ�̳�� |

��̳ �إ��åȤ����Ѥϵ�̳�� |

| �̹Ծ�� | ��ƻ������ ��ž��ƻ / ��ξ�����ػߡʼ�ž�֤�������� / |

��ƻ�Τ� |

| �ǹ�®�� | ��®20km ��ƻ�ϻ�®6km |

��®30k�� |

| �������ݸ� | ɬ�� | ɬ�� |

| �ʥ�С��ץ졼�� | ɬ�� | ɬ�� |

���꾮�����դ˴ؤ���٤����ݥ���Ȥ���⡪

�ȵ������� 16�аʾ��ǯ�����¤���

����ޤǸ�ƻ��������ư���å��ܡ��ɤϸ��դȶ�ʬ���츶�դα�ž���Ǥ����ȵ���ɬ�פǤ�����

���꾮�����դǤϡ��ȵ������פȤʤ�ޤ���������16�аʾ��ǯ�����¤�����ޤ��Τǡ����դ��ޤ��礦��

���꾮�����դ�16�аʾ�Ǥ�����ȵ��ʤ��DZ�ž�Ǥ���Τǡ��ȵ��ݻ��Ԥˤ���ȿ§�����Ϥ���ޤ�������2023ǯ3������Ǥϡ���ȿ��ȸ��դ�Ʊ��ȿ§�����٤�Ŭ�Ѥ���ͽ��ȤʤäƤ���ޤ����ޤ�����ž�֤�Ʊ���褦�˱�ž�ˤ����Ƹ��̤δ����������������ȿ���ܤ����ꤷ����ȿ�Ԥ��оݤˤ����ֽ��μ��֤�̿�������١ּ�ž�ֱ�ž�Թֽ����١פ�Ŭ�Ѥ���ޤ�����ȿ���ܤϼ�ž�֤ǤϿ���̵�롢���Ӥӱ�ž�ʤ�15�������ꤵ��Ƥ��ޤ��������꾮�����դǤϤ���15���ܤ�¾�ˡַ������äλ��ѡסֶ�Ʊ�����١פ��ɲä���ޤ������꾮�����դιֽ���3���֡�6,000�ߤ�ͽ�ꤷ�Ƥ��ޤ���

�إ��å����Ѥ����ϵ�̳

���դ���ư���å��ܡ��ɤǤϥإ��åȤ����Ѥϵ�̳�դ����Ƥ��ޤ�����

�������꾮�����դǤ��إ��åȤ����Ѥ����ϵ�̳�ˤȤʤꡢ���Ѥ��ʤ��Ƥ���̰�ȿ�ˤϤʤ�ޤ��Ρ��إ�Ǥ����Ԥϰ�ȿ�ˤϤʤ�ޤ��������Х����Ǥϥإ��åȤ����Ѥ�侩���Ƥ��ޤ����������ž�ݤ���Τ������إ��åȤϤǤ���¤����Ѥ��뤳�Ȥ�˾�ޤ����Ǥ��礦������ϼ�ž�֤ʤɤΥ��ݡ��ƥ��ǥ������ʥإ��åȤ����Ѥ��ǽ�Ȥʤ�ޤ�����ž���ѤΥإ��åȤϥǥ������˭�٤ǥե��å����ˤ��碌�䤹���Τǡ����ʤ��Υ饤�ǥ���������˹�碌������Ǥ����Ȥ褤�Ǥ��礦��

�̹����¤ΰ������

ƻϩɸ�����ˤ�ꡢ�̹Ԥ���������Ƥ�����꤬���������¤���ޤ���

����ž��ƻ

����ξ�����ػߡʼ�ž�֤��������

�������������ʹԶػߡʼ�ž�֤��������

�����̼�ž�������̹���

�ǹ�®�٤ˤ���̹Զ�ʬ��

| ���꾮�����ա���ƻ�⡼��) | ���6km/h | �������Ф��п����Ǥǡ���ƻ��ϩ¦�Ӥ��̹ԤǤ��롣 |

|---|---|---|

| ���꾮������ | ���20km/h | �������Ф��п��������ǡ���ƻ�伫ž��ƻ��ϩ¦�Ӥ��̹ԤǤ��� |

�ǹ�®�٤�20km/h������

�ǹ�®�٤�20km/h�����¤���ޤ������ӵ���50cc�ʲ������︶ư���ռ�ž�֤�30km/h����ʽ��Ϥ�0.6kw�ʲ��Ȥʤ�ޤ���

�ޤ������꾮�����դ���ƻ�̹Լ֥⡼�ɤ��ѹ����졢��ƻ���̹Ԥ�����Ϻǹ�®�٤�6km/h�Ȥʤ�ޤ���

�������ݸ���ɬ��

���꾮�����դǤ⸶�դ�Ʊ�����������ݸ��ʶ��ѡˤؤβ�����ɬ�ܤȤʤ�ޤ������Ȥ����Τ����ʤ��Ƥ⡢�������ݸ��ʶ��ѡˤ˲������Ƥ��ʤ��ä����ˤϰʲ���ȳ§������ޤ��Τǡ�ɬ���������ݸ��ʶ��ѡˤ˲�������褦�ˤ��ޤ��礦��

����ȿ����6�����ȵ���߽�ʬ

��1ǯ�ʲ���Ĩ��ޤ���50���߰ʲ���ȳ��

���������ݸ��ʶ��ѡˤξ��������äƤ��ʤ��ä����Ǥ�30���߰ʲ���ȳ�⤬�ʤ����ޤ���

�������ݸ��ʶ��ѡˤ˲������Ƥ��ʤ��ͿȻ��Τ����ȡ��������ݸ��ʶ��ѡˤ����ʧ��������⤬���٤Ƽ�����ô�ˤʤ�ޤ���Ǥ���ݸ��˲������Ƥ��Ƥ⡢��ʧ�����ۤϡ��������ݸ��ʶ��ѡˤ�������ٳۤ�Ķ������ۤΤߤǤ��Τ����դ�ɬ�פǤ���

�㤨���ﳲ�Ԥ���˴������硢�������ݸ��ʶ��ѡˤ˲������Ƥ����3,000���ߤ���ٳۤȤ����ݸ��⤬��ʧ���ޤ���������Ǥ���ݸ�����ϸ��ٳۤ�Ķ������ۤ���ʧ���ޤ����������ݸ��ʶ��ѡˤ�̤�������ä����Ϥ���3,000���ߤ�ʬ��������ʤ���Ф����ޤ���

�������ݸ��ʶ��ѡˤ��п����������ϰϤȤʤ�ޤ��Τǡ��Х����Ǥ�������˼֤ˤ֤Ĥ��ä��ꡢ��ʪ�ˤ֤Ĥ��ä��ꤷ�ơ�¾�ͤΤ�Τ�����Ƥ��ޤä��ʤɤ���ʪ����ˤĤ��Ƥ�����Ǥ���ݸ��˲�������ɬ�פ�����ޤ���

�ʥ�С��ץ졼�Ȥ������ɬ��

���꾮�����դ⸶�դ�Ʊ�����ʥ�С��ץ졼�Ȥ������ɬ�ܤȤʤ�ޤ���

�ʥ�С��μ����ϡ��Ƽ����Τζ���������Ǽ�������ǽ�Ǥ�����ƻ�������ˡ�ɬ���ʥ�С���Ͽ��Ԥ��ޤ��礦���ޤ������꾮�����դΥʥ�С��ץ졼�Ȥϸ��դΤ�Τ�꾮���������ͽ��Ǥ���

���꾮�����դ⸶�հ���ɤ������åȡ��ǥ��åȤ�¸�ߤ��ޤ��������꾮�����դ��ȼ�ž��ƻ����ƻ�Ǥ����Ԥ���®�ǤϤ��뤬��ǽ�ˤʤ뤳�ȡ����հ��ξ����ȡ���ƻ�Ǥ����ԡ���®30km�ޤǤ����Ԥ���ǽ�ˤʤ뤳�Ȥ����뤿�ᡢ�饤�ե����������Ѿ��˹�碌���������Ӥޤ��礦��

���꾮�����դ����

���꾮�����դȤϡ����դΤ�������ư������ʽ��Ϥ�0.6kw�ʲ���Ĺ��1.9m����0.6m�ʲ����ĺǹ�®��20km/h�ʲ��Τ�Τǡ����꾮�����դ�ɬ�פ��ݰ����ʤ����夵��Ƥ����Τ�ؤ��ޤ�����ž�֡����꾮�����ա����դ�����ˤĤ�����Ӥ��Ƥߤޤ��礦��

| ��ž�� | ���꾮������ | ���� | |

|---|---|---|---|

| �ǹ�®�� | - | ��® 20km/h�ʲ� | ��®30km/h�ʲ� |

| ��ʽ��� | - | 0.6kw�ʲ� | 0.6kw�ʲ� |

| Ĺ�� | 1.9m�ʲ� | 1.9m�ʲ� | - |

| �� | 0.6m�ʲ� | 0.6m�ʲ� | - |

| �⤵ | - | - | - |

���꾮�����դϾ嵭������������ΤǤ���С���ư���å��ܡ��ɤ����ǤϤʤ���ư��ڥåȤʤɤǤ����꾮�����դȤ�����Ͽ����ǽ�Ǥ���

�����ݰ����ʤˤĤ��ƤǤ�����2022ǯ12��23���˹��ڸ��̾ʤ������꾮�����դ��ݰ´�ब���ۤ���ޤ�����

����ޤǤθ��դ��ݰ´����ܤ����ܤȤ���Ƥ���ޤ��������ǹ�®��ɽ�������Ȥ������ʤ��������ɲä���Ƥ��ޤ���

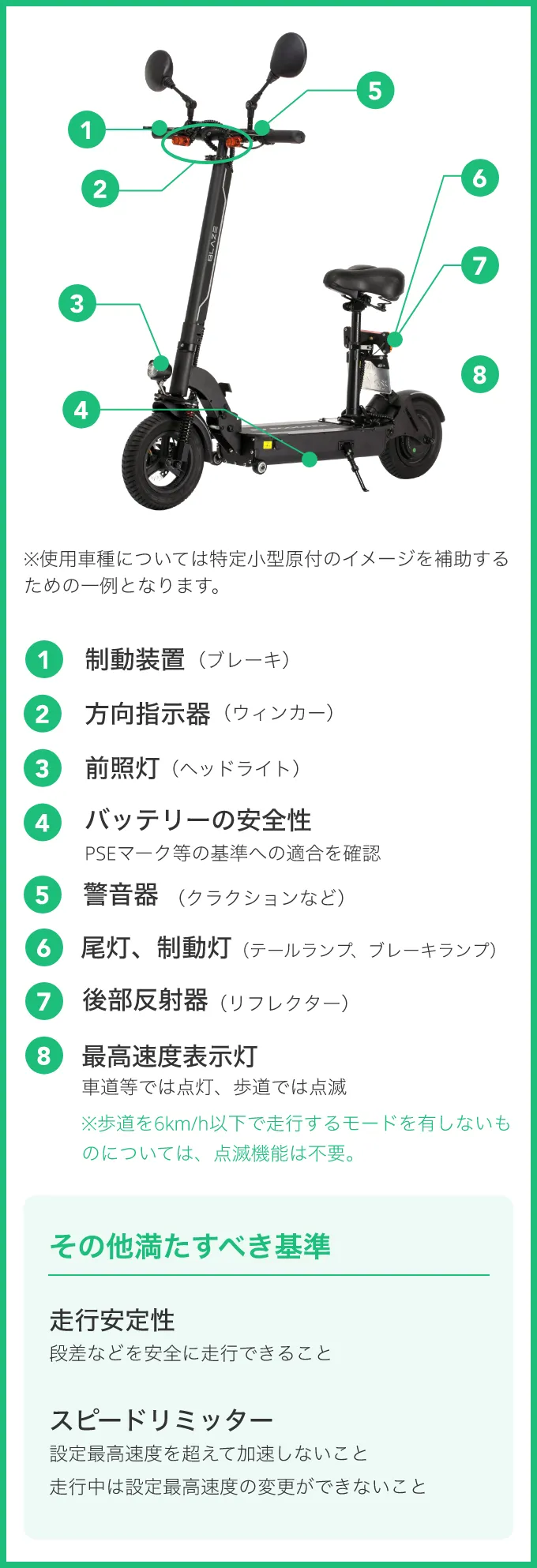

���꾮�����դ��ݰ´�����

���꾮�����դ��ݰ´�����

���꾮�����դ��ݰ´��

���꾮�����դ��ݰ´��ι��ܤϡ����դ��ݰ´����ܤ���ܤȤ��Ĥġ����꾮�����դ���ͭ�ι�¤��ɬ�����Τ�����Ȥʤ�ޤ�����

���դ������³��ɬ�פ��ݰ�����

- �����������ϰ�

- �������ڤ����ϰ��ϡ�ƻϩ����»���뤪����Τʤ���ΤǤ��뤳�ȡ�

- �֥졼��

- ���Ĥ���Ω����������֤�ͭ�����μ¤��İ����˸�®�ڤ���ߤ�Ԥ����Ȥ��Ǥ�����ư��ߵ�Υ��5m�ʲ��Ǥ��뤳�ȡ�2�����ʾ�Τ���1�����ϡ�ʿó������ϩ�����dzμ¤����꾮����ư���ռ�ž�֤���߾��֤��ݻ��Ǥ��뤳�ȡ�

- ����

- ���ΤϷ�ϴ�DZ��Ԥ˽�ʬ�Ѥ����ΤǤ��뤳�ȡ�������֤��μ¤˼��դ���졢��ư������ �ˤ����ߤ������ʤ��褦�ˤʤäƤ��뤳�ȡ�

- �إåɥ饤��

- �������15���ε�Υ�ξ㳲ʪ���ǧ�Ǥ��뤳�ȡ�

- ����

- ��ָ��� 300�������������ǧ�Ǥ��뤳�ȡ�

- ��ư��

- ��ָ��� 100�������������ǧ�Ǥ��뤳�ȡ�

- ����ȿ�ʹ�

- ��ָ��� 100�������������������Ǿȼͤ������ˤ���ȿ�����ǧ�Ǥ��뤳�ȡ�

- ���饯�����

- Ŭ���ʲ�����ȯ����ٲ���Ǥ��뤳�ȡʼ�ž�֤����夵���٥����Ǥ�ġˡ�

- ������

- ��ξ�濴����������ڤӸ��� 30���ε�Υ����ؼ������̤����Ȥ��Ǥ�����֤˾��� ���Ȥ⺸�����Ĥ��ļ���դ����Ƥ��뤳�ȡ�

- ������

- ���ꤷ�����Ԥ���ݤǤ����ΤȤ��ơ����꾮����ư���ռ�ž�֤����������ε��� ���פ�Ŭ�礹�뤳�ȡ�

- ���ԡ��ɥ�ߥå���

- ®��������ǽ�˴ؤ������꾮����ư���ռ�ž�֤�®���������֤ε��Ѵ��פ�Ŭ�礹�뤳�ȡ�

����ǹ�®�٤�������ʾ夢���硢������������ѹ����Ǥ��ʤ����ȡ�

- �ŵ�����

- ��ư���������Ӥϰʲ��Τ����줫�δ���Ŭ�礷�Ƥ��뤳�ȡ�

��Ϣ��§���������ʡ���Ϣ����ʪ͢������PSE �ޡ������ŵ����ʰ���ˡ�˴�Ť�ɽ����

- �������

- ��ֿͰ���ư�ɡ������ˤ��ž������ž�ݤ��뤳�Ȥʤ������ʾ�֤���ݤǤ��빽¤�Ǥ��뤳�ȡ�

�������ɲä��줿�ݰ�����

- �ǹ�®��ɽ����

- ��������ڤӸ��� 25m �����������ǧ�Ǥ��뤳�ȡ�

��ƻ�⡼�ɡ��п���������ƻ�⡼�ɡ��п�����

���פˤʤä��ݰ�����

��̶��ʥХå��ߥ顼��

®�ٷ�

��

�����ڸ��̾ʡ�ƻϩ������ξ���ݰ´��ΰ���������������Ƶڤ�ƻϩ������ξ���ݰ´��κ��ܤ���������ΰ������������ƤˤĤ���

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242355

���꾮�����դ����פˤʤä��ѡ����Хå��ߥ顼�ʸ�̶��ˤ��ݰ����ʤ������פˡ���

������������ӥ��Ǥμ¾ڼ¸��κݤ䡢���߸��հ��Ȥ��ư����Ƥ��뵡��ˤϥХå��ߥ顼�����夵��Ƥ��ޤ�����������������꾮�����դβ����Ǥ��ݰ´�फ�鳰����Ƥ��ޤ���

���̤Ȥ��Ƥϡ����̹Ծ����θ�פȤε��ܤ�����Ƥ��ޤ���������ˤĤ��Ƥ϶�ʬ�ΰ㤤�ˤ��Ȥ������ط����Ƥ��ꡢ�¾ڼ¸��Υ��å��ܡ��ɤ˴ؤ��Ƥϡ־����ü켫ư�ְ����פΤ��ᡢ�̹Ծ��δط��塢�ߥ顼��ɬ�ܾ����ä��Ȥ������Ȥ������Ȥ��ƹͤ����ޤ����ޤ����꾮�����դϼ�˼�ž��ƻ�Ǥ����ԡ����ʳ����ޤ��̹ԤȤʤ뤳�Ȥ��顢�Хå��ߥ顼���̤��Ƥθ�����ǧ�������ޤǤ�ɬ�פǤϤʤ��ʤ롢�Ȥ�����θ�����ꤵ��ޤ���

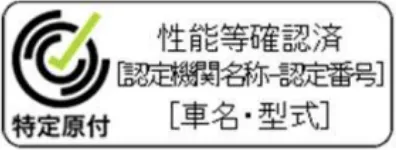

���꾮�����դ���ǽ�ˤĤ��Ƥγ�ǧ����

���ڸ��̾ʤǤϡ������꾮�����աפ��������뤳�Ȥˤʤ�Τ�Ƨ�ޤ������꾮�����դ˴ؤ����ݰ´�����������ȤȤ�ˡ��ݰ´��Ŭ���������ǧ�������١���ǽ����ǧ���١ˤ����ߤ��ޤ�����

�������٤Ϲ��ڸ��̾ʤ���������̱�֤ε��ؤ����ᤵ����ݰ´����������Ƥ��뤫������ʤ�����ξ�ˤ�ǧ�ꥷ�������ۤ��롢�Ȥ������٤Ȥʤ�ޤ���

���꾮�����դȤ���ǧ�ꤵ�줿��ξ�ˤϤ��Υ����뤬Ž�դ���Ƥ��ޤ�������ˤ�ꡢ��ư���å��ܡ��ɤˤ����ơ����꾮�����աפζ�ʬ�Ȥ�����ξ�ʤΤ����ָ��աפ˶�ʬ������ξ�����ΨŪ�˸�ʬ���뤳�Ȥ������褦�ˤʤ�ޤ���

ǧ�ڥ�����Υ��������Ȥ��Ƥϡ�40��15mm�ξ����Υ�����ǡ��ǥ�����˹�碌�ƹ�����Σ��ѥ�����¸�ߤ��ޤ������ΤΥǥ�����˱����������ǽ�Ȥʤ�ޤ���

���ѡ����ڸ��̾ʻ���

���꾮�����դ���ǽ����ǧ���٤ˤ������ʼ�³����ή��

��������ۤޤǤ�ή��Ȥ��Ƥϡ����ʳ���ή�줬���ꡢ����ǽ����ǧ�»ܴ��֤�ǧ��פȡ���ǽ����ǧ�μ»ܡפ����ʳ��ι�����Фơ�Ŭ��ȸ��ʤ��졢��������ۤȤʤ�ޤ�����ˤϹ��ڸ��̾ʤ�ǽ�Ϥ�������ɽ����̱�֤ε��ء���������������»ܤ�����Ǽ�³�����ʤ���Ȥʤ�ޤ����ޤ���������������Ԥϡ�����ɽ�䳰�ѿޡ����������Ѱդ�����ǿ�������ɬ�פ����ꡢǧ�굡�ؤ������ꤵ�줿����Ŭ�礵��뤫�ο����������ɬ�פ�����ޤ���

�ݰ´��Ŭ��������ǧ���줿���꾮�����դϡ����ڸ��̾ʤΥۡ���ڡ����dz�ǧ�Ǥ���褦�ˤʤ뤿�ᡢ��������ݤΥ��ݡ��Ȥˤ���Ω���ޤ����ޤ����ۥ�����dz�ǧ���Ǥ��뤳�Ȥǡ��ٻ��μ������Ԥ��䤹���ʤ뤿�ᡢ�ݰ´�बŬ�礵��Ƥ��ʤ����å��ܡ������Ѥ��ߤˤ�Ҥ���ޤ���

�������ݰ´���Ŭ�ѻ����ϡ�

���ʤΥۡ���ڡ����ˤ��ȡ�Ŭ�Ѥ����Τϲ���ƻ��ˡ�ܹ����ȤʤäƤ��ꡢ���ǹ�®��ɽ�������ˤĤ��Ƥϡ�2024ǯ12��23���ȤʤäƤ���ޤ���

2023ǯ3������Ǥϡ��ݰ´���Ŭ�礷����ξ�Ϥ���ޤ����ݰ´��������������ξ����������¤���Ƥ������Ȥˤʤ�ޤ��Τǡ��ݰ´��������������꾮�����դ��о줹��Τ�2024ǯ���餤�ˤʤ뤫�⤷��ޤ���

���꾮�����դǤι�����Ƥ����Ƥ������ϡ�������ڸ��̾ʤΥۡ���ڡ����������Х����Υڡ����dz�ǧ����Ƥ���ޤ��礦��

| ���֤ؤ�Ŭ�ѻ��� | ���Ѳ����֤�Ŭ�ѻ��� | |

|---|---|---|

| ���꾮�����դ��ݰ´�� ���̹Զ�ʬɸ����������� |

2023ǯ������5ǯ��7��1�� | |

| �ǹ�®��ɽ���� | 2023ǯ������5ǯ��7��1�� | 2024������6��ǯ12��23�� |

��������ư���å��ܡ��ɤϤɤ��ʤ�Ρ�

���꾮�����դλܹԸ�⸶ư���ռ�ž�֤Υ롼����ϰϤ����Ѥ�����³����ǽ�Ǥ���

���������ּ�ƻ��20km/h�����Ԥ�����ƻ��6km/h�����Ԥ���פȤ��Ƥ����꾮�����դˤ�ǧ���줺����ƻ���Ԥ��ʤä�������ˡ���ȿ�Ȥʤ�ޤ���

�����ޤǤ⿷������ξ��ʬ��Ŭ������ξ�˾�äƤ��ʤ��ȡ����꾮�����դΰ����ˤϤʤ�ޤ���Τ����դ��ޤ��礦��

�ޤ���ư���å��ܡ��ɤ����־��ϡ����꾮�����ա����հ��Ȥ�˳�����ǥ�ξ��������ܤ����꾮�����դˤ������ݰ´����������Ƥ��ʤ���礬¿�����ᡢ�����������դ�ɬ�פǤ����ݰ´����������Ƥ��ʤ��������Ԥ������ϡ��������ɼ�ξ�α�ž�Ȥʤꡢȳ§�Ȥ��ơ�3����ʲ���Ĩ��ޤ���5���߰ʲ���ȳ��פ��ʤ����ޤ���

������ˤ�äƤϡ�ɬ�פʥ��������ܤ����Ȥ����꾮�����դ��ѹ��Ǥ����ǥ�⤢�뤿�ᡢ������Ƥ�����������Ƥ������Ϻ����ٳ�ǧ���Ƥߤޤ��礦��

���꾮�����դκ���ˤĤ���

������������ӥ��αƶ��ʤɤ⤢�ꡢ���꾮�����ա���ư���å��ܡ��ɤȤ����������������ˤ���ޤ��������դΤ�����ư����ʽ��Ϥ�0.6kw�ʲ���Ĺ��190cm����60cm���ʲ����ĺǹ�®��20km/h �ʲ��Τ�Ρ��ޤ��ݰ´����������Ƥ������ư�Х����Τ褦�ʺ¤�륿���ס����ؼ֥����פ���Ͽ��ǽ�Ȥʤ�ޤ���2022ǯ�ˤϸ��հ��ǤϤ���ޤ������ۥ���ο������ϽХץ�������IGNITION�ʥ����˥å����ˡפ������ޤ줿����������䤹���Ż���߷פ��줿�֥��ȥ��פ��о�ʢ�����饤���300�����ȯ��Ȥʤ�ޤ����������ߤϴ��䡣�ˤ⤢��ޤ������ޤ�����ޥϤ�Ω�������פ�3�ء���2�ܸ�1�ء���ư��ӥ�ƥ��֥ȥ�����TRITOWN�ˡפ�2023ǯ�˻Ծ��������ܻؤ��Ƥ��ޤ�����������λ����⤢�ꡢ��������꾮�����դΥ�ӥ�ƥ���Ĺ���Хꥨ����������ˤ������Ǥ���

written by

�����Х������ޥ�������ӥ�ƥ�������Խ���

�Ƕ�����Υޥ�������ӥ�ƥ��˴ؤ�������Ҳ�ˤĤ��ơ�����������Ƥ����ޤ���

���줫��ι����ڤ��ߤˡ�